「あぜ豆」ってご存知ですか?

あぜ豆の由来

「あぜ豆」とはその名の通り、畦(あぜ)で育てる豆のことです。

その昔。

もろくて崩れやすく、貯めた水が抜けやすかった田んぼのあぜ。

お百姓さんはあぜ際に泥を塗りつけて固め、堤防にしました。

せっかくなので、そこに豆の種を蒔きました。

豆は花が咲く時期、一番お水を欲しがります。

すぐ横には、田んぼ。水が飲み放題です。

あぜ豆は特に手を加えることなく、稲と共にすくすく育っていきます。

豆の木が目隠しになって田んぼの稲がイノシシに狙われづらい、とか。

カメムシが豆の方に付くので、稲への害が減る、とか。

諸説ありますが、いずれも、昔のお百姓さんの知恵だったんでしょうね。

ほ場整備が進み、機械化が進み。

現代の四角い田んぼでは、あぜを塗ることも無くなりました。

あぜ豆を見かけることも、ほとんどありません。

「あぜ豆や」という屋号について

あぜ豆やの田んぼでは毎年、鍬一本であぜ塗りをして、豆の種を蒔きます。

黒千石大豆、という、小さな小さな黒豆です。

綺麗で美味しい豆がたくさん採れます。

その豆を使って土鍋で炊く豆ご飯は、つやつやしてふっくらしてほくほくして、とても美味しいです。

あぜ豆を食べてみていただきたい。

あぜ豆が植わっている風景を残したい。

田んぼとあぜ豆の「理に適った」姿を拡めたい。

そんな想いから、屋号を「あぜ豆や」と名付けました。

人間が少しだけ寄り添いますが、ほとんどは自然のチカラで作られた、あぜで出来上がった食べ物たち。

あぜ塗り田んぼで育ったもち米のお餅。

あぜ豆をふんだんに使った豆ご飯や豆餅。

ぜひ一度、ご賞味ください。

「あぜ豆や」の田んぼの一年。

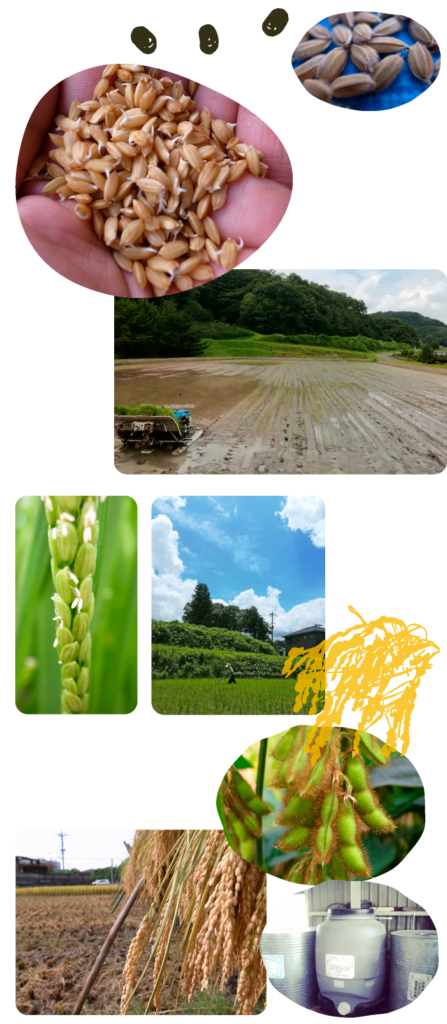

種から種へ

あぜ豆やでは、無農薬無施肥天日干しでもち米を作っています。

春。

前の年に選んで取っておいた、実入りや穂付きの良い種籾を選別し、催芽(発芽を促す)し、種蒔きをするところから始まります。

苗を作り、大事に育てながら。

田んぼの土を起こし、水を入れて均していきます。

夏。

田植えが終わったらすぐに、草取りが始まります。

農薬を使わない田んぼは、お盆を過ぎるまで、雑草との戦いです。

田車という草取り用の器具で田んぼの中を何往復もします。

稲の背が高くなり、雑草に負けなくなった頃、あぜ豆はいっぱいに花をつけ、稲は出穂(稲の花の開花)を迎えます。

秋。

あぜ豆はふっくらとした実をつけ、稲穂は頭を垂れていきます。

稲刈りをし、稲木を組み、稲束を架けて天日で乾燥させます。

はざがけ、はぜがけ、稲杭かけ、呼び名はさまざまです。

逆さまに干された稲は、茎の養分の最後の最後までを籾に送り、その年の役目を終えます。

冬。

あぜ豆やのお米は晩生品種なので、冬になってから脱穀をします。

寒さにあたりながら少しづつ乾燥していく籾は、その年のチカラと旨味を閉じ込めたかのようです。

籾摺り(籾殻を外して玄米にすること)し、残りは籾のまま貯蔵缶に仕舞います。

休眠しているだけなので、状況さえ整えればまた発芽します。

食べる分、餅にする分だけ籾摺りします。

日本の原風景?

皆で並んで、苗を手植えする様子。

泥だらけでしゃがみ込んで、稲刈りする様子。

稲束を縛って、竹竿に干す様子。

天日干しされた稲束が、徐々に茶色くなっていく様子。

足踏み脱穀機や唐箕(とうみ)を使って、脱穀をする様子。

それらは全て、無農薬無施肥天日干しでお米を栽培するようになってから知ったことです。

少なくとも、私の幼少の頃からの記憶には、その様子はありません。

でも。

心からほのぼのして、ほっこりして、落ち着くのはなぜなのでしょう。

あぜ豆と稲が競うように綺麗に、緩やかな曲線を描きながら植えられている姿を見て、

どこか「懐かしい」と感じてしまうのは、なぜなのでしょう。

日本人のDNA だとか。

前世の古い記憶なんだとか。

歴史の教科書を覚えてるだけだとか。

まだわからないので、もう少し、田んぼと付き合ってみようと思います。

餅へのこだわり

もち米「完全」100%の切り餅

「あぜ豆や」のある関西圏では、お餅といえば「丸餅」です。

店主も、餅を丸める修行をしたり、丸餅カッターを導入したり。

様々な丸餅導入を試みました。

いずれの方法も、餅取り粉として使う片栗粉、米粉が、餅本来の味に大きく影響することを確認しました。

型に流し込み、ある程度固まってから餅切り機で切る。

「切り餅」の方が、完全に100%、もち米のみで餅を作ることが出来ます。

「あぜ豆や」の餅は、全ての餅に餅取り粉を使わず、もち米のみで作っています。

白米と玄米、それぞれのチカラ

「あぜ豆や」は現在、白餅と玄米餅を販売しています。

玄米は、脱穀したお米から籾殻を取り除いたもの。

白米は、その玄米からさらに胚芽や糠(ぬか)を取り除いたものです。

玄米は、そのお米が本来持つ「食物繊維」「ビタミン」「ミネラル」などの栄養分をすべて含んでいます。

ただ……白米に比べプチプチとした食感や独特の香りが苦手、という方も多いです。

「あぜ豆やの玄米餅」はそんな先入観を見事に裏切ります。

白餅に比べ伸びも少なく、玄米ご飯に比べ香ばしくて食べやすい。

自然の恵みを全て凝縮した、身体に染み渡る美味さです。

「あぜ豆やの白餅」は、少しだけ、薄いクリーム色をしています。

精米する際、七分づきにしているので、真っ白にはならないのです。

これは、胚芽やその他の栄養素をなるべく餅に残すためです。

食べやすさと栄養素の両立、しかもよく伸びてふっくらと柔らかい。

欲張りでいいとこ取りの白餅、ぜひお試しください。

「餅」と「豆」、そして皆さまのもとへ

開発中の餅「あぜ豆餅」「生よもぎ餅」

「あぜ豆や」の名前に恥じぬ、あぜ豆入りの餅を開発しています。

黒千石大豆は「幻の黒豆」と言われ、通常の黒豆に比べとても小さいのに、アントシアニンが倍含まれています。

田んぼで育ったもち米と、そのあぜで育ったあぜ豆。

いずれも栽培期間中、農薬・化学肥料不使用。

こんな贅沢な豆餅はないと思います。

よもぎ餅にも挑戦しています。

しかも、よもぎ粉を使わず、初春にあぜに生える「生のよもぎ」を摘み、

粉砕して餅に練り込みます。

そのため、濃い緑色ではなく、薄い黄緑色なのですが、とても香りがよく、風味も効いています。

まさに、日本のハーブ餅であると思います。

餅に合う「あんこ」を探して

「あぜ豆や」はさらに、餅に合う「あんこ」を開発しています。

小豆は(というより全般的に豆は)、栽培期間中に農薬を使わないと、虫食いだらけになります。

そんな虫食い豆を取り除いて、良質の豆だけを選別します。

丹波大納言小豆は通常の小豆に比べて粒が大きく、ほくほくしています。

生よもぎ餅にきな粉とあんこを添えて。

伸ばしたあんこに玄米餅を入れて玄米しるこに。

モッフルメーカーでさっくり焼いたモッフル餅にバターとあんこを添えて軽やかなおやつに。

あんこは「あぜ豆やの餅」をさらに楽しく、美味しく、豊かに拡げてくれます。

餅とあんこのセット販売にご期待ください。